في مدينة شندي، لا تُعد الحرفة مجرد مهنة، بل مرآة لذاكرة ممتدة في الزمان والمكان.في الأزقة القديمة، وبين نخل الضفاف، تتجاور ملامح الزخرفة على الأبواب الخشبية مع حكايات الطمي، وتصنع النساء المجدلات من السعف مشغولات تفيض بالحنين إلى زمنٍ كانت فيه المهارة مرادفًا للكرامة. في شندي، مهد الحِرَف اليدوية السودانية، لا يزال الطين يُعجن كما كان منذ العصور المروية.

الأزيار تستخدم لحفظ ماء الشرب مصنوعة من الفخار. المصدر: Facebook

تُعد خامات الطين هناك من أجود الأنواع، وتُستخدم أنواع محلية مثل: البلطي، الزافوتي، المقر، والقرير، إضافة إلى وصفة "الترياق" النوبي لزيادة المتانة. في ورشة الكمير شمال المتمة، يعمل إبراهيم أحمد عبدالله – فاخور وراثي – في نمط يتماوج بين الحكمة والصمت. يُشكّل القطع، يُجففها تحت الشمس، ثم يُحرقها في أفران تقليدية تعتمد على الحطب وروث البهائم لضبط الحرارة وضمان الصلابة. هكذا تتجسد الحرفة في شندي كأحد أصفى أشكال الاحتراف التقليدي.

أواني منزليه مصنوعة من الفخار. المصدر: صفحة صور من السودان على Facebook

أما الفخار هناك، فليس مجرد أدوات منزلية، بل وثائق ثقافية: الزير يروي قصة الماء، القلل تروي زمن التخزين، والجبنة تحفظ طقوس الضيافة والكرم. في دارفور، تصوغ النساء من الطين والطفلة فناً بدائياً يفيض بالدهشة. في بيت الجبنة، لا تغلي القهوة فقط، بل تولد الأشكال من رحم التراب، مزينة بزخارف ترن كتراتيل الأرض في الوجدان. يُنسجن "الماندولا" الملونة للاحتفالات، وهي ليست أدوات زينة، بل شواهد على معاناة الأرض، والانتماء الجماعي. في سوق كاس، تُعرض الصناعات الجلدية، الفخارية، وخناجر الماركوب، أمام الجميع، في عرض مفتوح للذاكرة الحرفية.

المندولا تصنع في كردفان ودارفور. المصدر: صفحة مبادرة إحياء دارفور على الفيس بوك

وفي كردفان، تطريز الثياب ليس ترفاً، بل سردٌ شعبي مرئي، يعكس رمزية المكان، وانفعالات الأم، وحنين العروس إلى قريتها. تُنقش القطية بأصابع من صبر، فتتحول الجدران إلى لوحات هوية تُقرأ بالبصر والبصيرة. النسيج البلدي، وصناعة الجوالات، وأواني الفخار تُحمل في الأسواق كما تُحمل الأغاني: بحبٍ وصبر.

أما الشرق، فله حكاية من نوع خاص. حيث يلتقي البر بالبحر، تصنع النساء هناك المجوهرات من الفضة والأحجار الكريمة، وتُطرّز الثياب برموز البحر والرمال. في بيوت البجا، تُنقل أسرار الحياكة والغزل وصناعة الحلي، فتُزيَّن الرؤوس بعقود تحكي عن الأصل، والقبيلة، والحلم المؤجل. وفي مرافئ سواكن، تمتزج آثار التجارة القديمة بنقوش الخناجر، والجلود المطرزة، لترسم ملامح هوية مرتحلة. الحِرَف هنا ليست مظاهر استهلاك، بل مظاهر انتماء. في شندي، يُحوَّل جريد النخل إلى أسرّة خشبية تُورّث جيلاً بعد جيل. وفي دارفور، تنسج المرأة من السعف مهاداً للطفل، كأنها تعيد للعالم صياغته الأولى. وفي الشرق، يُشكَّل الخنجر ببطانة من القماش وجِرابٍ من الجلد، لا للزينة فقط، بل للإعلان الصامت عن الهوية.

خنجر الأدروب. المصدر: Getty Images

هذه الحِرَف النسوية ليست عشوائية، بل أنظمة معرفة وبنى اجتماعية متكاملة، تنمو عبر النقل الشفهي، والتجريب، والملاحظة، والتمرين الجماعي. إنها لغة غير مكتوبة، محفورة في الجدران، وفي الأجساد، وفي نظرات الجدات. لكن السؤال الحاد الذي لا يمكن أن نختم دونه:

من سيحمل هذا الإرث حين تخبو النار تحت الجبنة؟

من سيعيد تطريز القطية حين تموت الجدات؟

من سيغزل البحرَ في نسيج الشرق؟

ومن سيشرح للمدينة أن هذه "اليد" كانت ذات يوم تصنع وطناً؟

هذه التساؤلات تقودنا إلى الواقع الذي تعيشه هذه الحرف، حيث تواجه تحديات جمة تظهر بوضوح في أماكن مثل سوق الأنتيك.

سوق الأنتيك وأسرار الحِرَف في قلب أم درمان

في قلب أم درمان، حيث تتقاطع الأزقة القديمة مع حنين الذاكرة، يقف سوق "الأناتيك" شامخاً كأرشيف حيّ للحرف السودانية، يقاوم النسيان بزخارف من الأبنوس والجلود والسعف والمعادن. ليس السوق مجرد مكان لبيع المشغولات، بل هو مسرح مفتوح تُعرض فيه حكايات الزمن على هيئة منحوتات دقيقة، وأوانٍ تقليدية، ومجسمات تنبض بروح المكان. يؤكد بشير علي الخضر، المتحدث باسم السوق، أن هذه الحرف ليست ترفاً للزائرين، بل امتداد حي لذاكرة جماعية، متجذّرة في ثقافة المجتمع السوداني وتاريخه. هي لغة بديلة تتحدث بها الأيادي حين يصمت الزمن. لكن خلف هذا المشهد، تختبئ مفارقة مؤلمة: تراجع النشاط السياحي، ثم الحرب والدمار ووطأة الأزمة الاقتصادية جعلا من هذه الصناعة العريقة حلماً يصارع للبقاء. صار السوق يواجه ركوداً خانقاً، وصار الحرفيون -الذين لطالما كانوا رواة المدن- يبيعون صمتهم في انتظار زبونٍ لا يأتي.

برش (بساط) مصنوع من السعف. المصدر: Facebook

حين تنقش الأيدي ذاكرة الطين: نساء يصنعن الحكاية بملامح الفخار

في عمق التربة، حيث يلتقي الطين بالماء وتبدأ الحكاية، كانت نساء من ضفاف النيل الأبيض يعجنّ التراب بأصابعهنّ كما تعجن الجدات الخبز في صباحات القرى. لا يصنعن الأواني فحسب، بل يصنعن حضورهنّ في عالمٍ يصر على تهميشهن. في "كجبار" و"القرير" وغيرها من قرى شمال السودان، تعمل النساء في الفخار منذ قرون، حارساتٍ لذاكرة طينية تنتقل من يدٍ إلى يد، ومن فرن إلى آخر، دون أن تنكسر. ما يثير الانتباه في حكاياتهنّ، أن الفخار لم يكن فقط مهنة أو وسيلة لكسب الرزق؛ بل كان أداةً للمقاومة، ولتثبيت الأثر في أرضٍ تنهشها التغيرات المناخية والإهمال الاقتصادي. حين اندثرت الصناعات الفخارية الرجالية أو تقلصت، ظلّت النساء يصنعن القِلال والطواجن و"البرمات"، وينقلن إرثًا بصمت، بينما تتآكل الأسواق المحلية أمام الزجاج والبلاستيك المستورد.

في إحدى المقابلات التي نُشرت عبر منصة "وومن ليتراسي سودان"، تحكي إحدى الحرفيات أنّها تعلمت الحرفة من أمها، وأنها لا تملك تعليمًا أكاديميًا، لكن لديها معرفة دقيقة بتقنيات الطين، والتجفيف، والحرق في الأفران التقليدية. تذكر كيف أنهنّ في بعض المواسم يضطررن للمبيت قرب الأفران، يسهرن على النار حتى لا تنطفئ، كأنهنّ يسهرن على حياةٍ بأكملها. ومع تزايد شحّ الموارد، وارتفاع تكلفة المواد الخام، تبتكر هؤلاء النساء وسائل للاستمرار، مثل إعادة تدوير الطين المكسور، أو التعاون الجماعي في الشراء والتوزيع. إنهن لا ينتظرن دعمًا خارجيًا؛ بل يخلقن شبكات تضامن صغيرة بين بعضهنّ، تُعيد تعريف الريادة، بعيدًا عن المكاتب المكيفة وقاعات العروض التقديمية.

أواني صنع القهوة مصنوعة من الفخار. المصدر: Getty Images

حين يختنق التراث: من ينجو؟

في خضم التحولات الرقمية والاقتصادية، تشير تقارير محلية إلى أن حوالي 40% من الحِرَف اليدوية في السودان باتت مهددة بالاندثار. ليست الأزمة في السوق فقط، بل في انهيار السرديات التي كانت تمنح الحرفي مكانة، والمنتج معنى، والمهارة كرامة. رغم عراقتها، لم تعد الحِرَف اليدوية تجد موطئ قدم في اقتصاد تُحدده خوارزميات العرض والطلب. فلا توثيق، ولا تصميم تنافسي، ولا تسويق رقمي كافٍ لجعلها تواكب منصات التجارة الحديثة. ومع ذلك، ظهرت محاولات إنقاذ: صفحات على فيسبوك تعرض المنتجات، ومبادرات شبابية تُوثق القصص خلفها. لكنها تظل جهودًا فردية، ما لم تتبلور في منظومة دعم مؤسسي، تربط ما بين التراث والإبداع، وبين الاقتصاد والثقافة.

المرأة والحرف اليدوية: قوة اقتصادية وثقافية

في دارفور ومناطق النزوح، تُعد الحرف اليدوية من أبرز وسائل بقاء النساء. لا تتوفر بيانات دقيقة، لكن الدراسات الجزئية تُظهر أن الحرف تُشكّل حوالي 5% من نشاط النساء الاقتصادي في المخيمات. ليس كترفٍ، بل كفعل بقاء. إن إعادة الاعتراف بالحرف النسوية بوصفها أدوات اقتصادية ومعرفية هو مفتاح لإعادة بناء الهشاشة بمفهوم القوة، وليس الإحلال.

(الطبق) مصنوع من السعف يغطى به الطعام في كردفان ودارفور. المصدر: Flicker

ما بين القِدم والحداثة: مستقبل الحرف السودانية

لا تحتاج الحرف اليدوية إلى الشفقة، بل إلى الشراكة: بين الحرفي والمصمم، بين المنتج والتقني، بين الذاكرة والمستقبل. إنها معركة على المعنى، لا السوق فقط. فحين نُنقذ الحرف، لا نحفظ المهارات فقط، بل نُبقي على شيفرات تاريخية وروحية لا يمكن استيرادها من الصين أو تركيا. ولهذا، لا يكفي التأمل في جماليات الحرفة، بل يستوجب الأمر فعلاً واعياً ومدروساً:

- إنشاء منصات رقمية تُروّج للحرفيين وتوثّق قصصهم.

- تطوير برامج تدريبية تُراعي خصوصيات الأقاليم والمجتمعات المحلية.

- إطلاق حملات توثيق بصرية وسمعية تعيد سرد الحكاية من جديد.

فالحِرَف ليست مجرد مهارة، بل مشروع ثقافي، إن لم ننهض به نحن، فمن سيفعل؟

حين يتحوّل الاحتياج إلى حكاية: لماذا تبقى بعض الحرف وتختفي أخرى؟

قد نظن أن اندثار الحرف اليدوية مسألة تتعلّق بالزمن وحده، أو بالتقدّم التكنولوجي. لكن الحقيقة أكثر تعقيداً وأقرب إلى الإنسان من ذلك. خذ مثلاً الخنجر الذي يحمله الرجل الأدرُوبي؛ ليس مجرّد قطعة معدنية قديمة أو إرث ثقافي جميل للعرض. هو جزء من الهوية، وأداة حماية يومية، ولغة تواصل صامتة تعبّر عن القوة والانتماء. لذلك لم يندثر، بل ظل حيّاً يُصنع يدوياً حتى اليوم، لأن الاحتياج إليه لم ينقطع. لكن ماذا عن المشلعيب؟ تلك القطعة المذهلة المصنوعة من سعف النخيل، والتي كانت تحفظ الطعام من التلف قبل اختراع الثلاجات. اليوم، لم يعد وجودها ضرورة. اختفى الاحتياج، فبهتت الحرفة. بقيت فقط عند المهتمين بالتراث أو الهواة أو الباحثين عن لمسة جمالية في البيت. وبهذا، يصبح السؤال الحقيقي ليس فقط:

"هل هذه الحرفة قديمة؟"

بل:

"هل ما زال الناس يحتاجون لمنتج هذه الحرفة في حياتهم اليومية؟"

الاحتياج هو ما يمنح الحرفة حياة. هو ما يحميها من الغرق في النسيان.

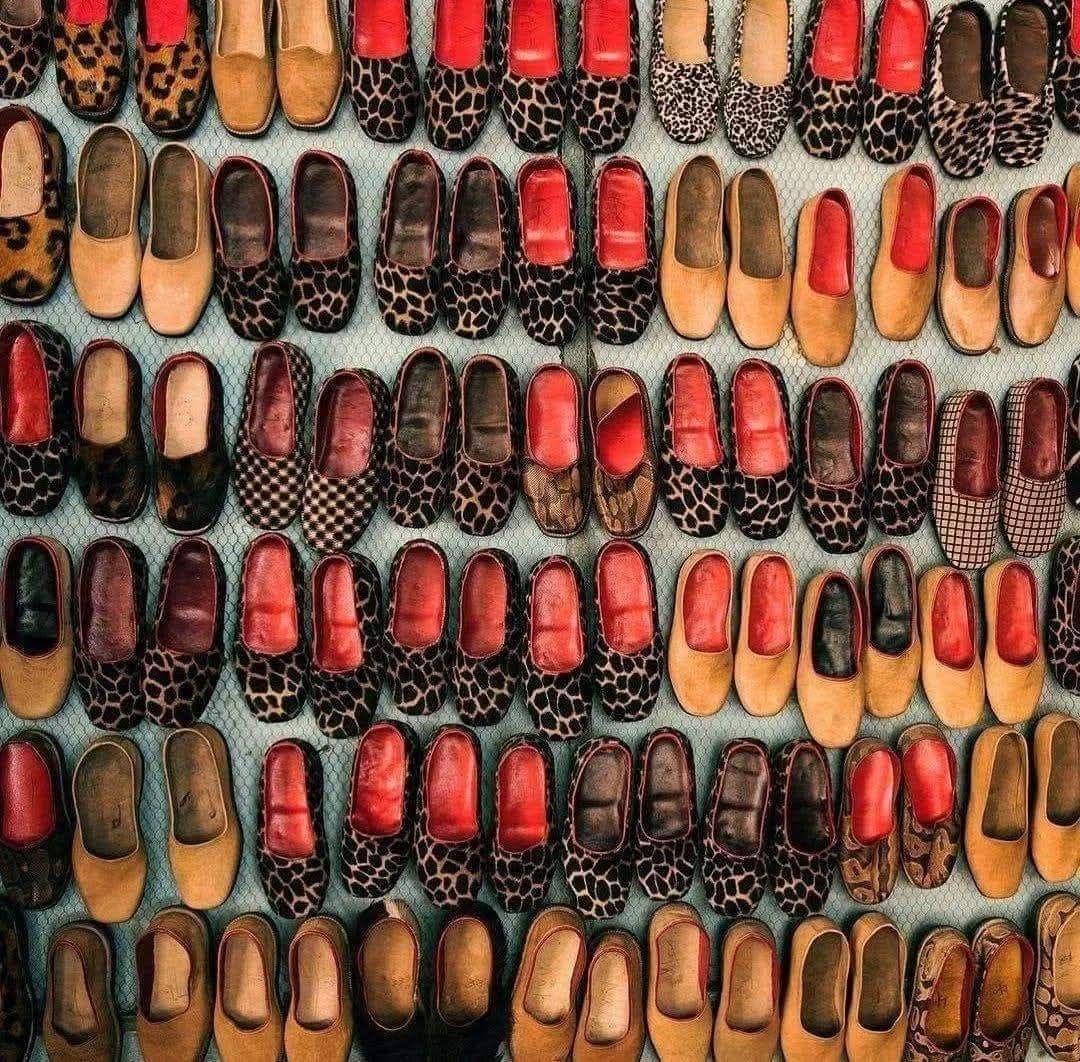

المركوب (أحذية جلدية مصنوعة يديوياً). المصدر: X

يشبه الأمر الزراعة القديمة: فإن كانت الأرض تُزرع لتُطعم، فهي ضرورة، وإن زُرعت فقط للعرض أو لمجرد الحفاظ على السلالة، صارت ترفاً أو تقليداً تحافظ عليه قلة. وهذا ما يحدث للحرف تماماً، فهي تتأرجح بين أن تكون ضرورة معاشية أو أن تظل مجرد متحف صغير في زاوية المجتمع. إن لم تُستخدم، فستنتمي تدريجياً إلى قسم "الترف الثقافي" أو "الحنين البصري"، بينما تمضي الحياة بغيرها. انظر مثلاً إلى نساء دارفور في المعسكرات: يمارسن الحِرَف لأنهن يحتجن للبقاء. لأن الخيط والإبرة، والحصير والسعف، ليست للزينة بل للبقاء. وهنا تتحوّل الحرفة من شيء جانبي إلى وسيلة بقاء وإنقاذ. الاقتصاد إذن ليس فقط عامل اندثار، بل هو أيضاً سبب وجود.

الحِرَف ليست بقايا… بل ملامح من المستقبل تُجسّد الإنسان

في زمنٍ تُسرق فيه الأصالة من بين أناملنا، لم تعد الحِرَف مجرد مهارات تقليدية، بل صارت بياناً حياً عن علاقة الإنسان بمحيطه، وذاكرة جماعية تروي قصة بلد، وكرامة يد. الحِرَف اليدوية في السودان ليست بقايا زمن مضى، بل إشارات نادرة إلى ما يمكن أن يكون عليه المستقبل: أكثر إنسانية، وأقل استهلاكاً، وأقرب إلى الأرض.

فبدلاً من أن نرثي اختفاءها، فلنمنحها فرصة للنجاة، لا من باب الشفقة، بل من باب الوعي. لنُدرجها في أسواقنا الرقمية، نروي قصصها، ونمنحها ثقة العصر لا فتات الاهتمام. ربما لا نحتاج ثورة، بل قراراً بسيطاً: أن نشتري بوعي، أن نحكي عن الحِرَف كما نحكي عن أنفسنا، وأن نُعيد ترتيب أولوياتنا: لتكون اليد التي تُبدع، شريكة اليد التي تضغط الزر. ربما يبدأ التغيير من أبسط فعل: أن نختار يوماً ما قطعة صُنعت بشغف، لا بآلة.